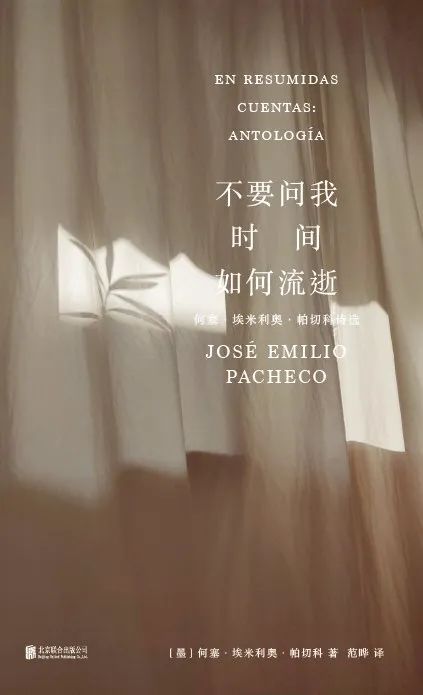

何塞·埃米利奥·帕切科被公认为20世纪下半叶最重要的西语诗人之一,他与定居墨西哥的阿根廷大诗人胡安·赫尔曼以及诺贝尔文学奖得主奥克塔维奥·帕斯并称为当代墨西哥诗坛三巨头。帕切科的诗在语言上平实、自然,但包含深刻的历史意识和社会思考,多以时间、自然、人类存在以及历史变迁为主题,将艺术的轻盈与现世的沉重完美结合在一起。

《不要问我时间如何流逝》横跨诗人50多年的诗歌生涯,涵盖其一生的诗歌代表作,是帕切科最权威的诗选集之一,也是了解这位伟大诗人的绝佳入门。今天推荐的这篇文章来自本书的代后记,作者是本书译者范晔。在又一年即将过去之际,一起读诗吧!诗歌是历史激流中的石头,抵抗遗忘的侵蚀。

有人对花粉过敏,有人对动物皮毛过敏,有人对灰尘过敏。但也有人对时间过敏。比如墨西哥诗人帕切科。

何塞·埃米利奥·帕切科出生于墨西哥城。十九岁那年,放弃了墨西哥国立自治大学的法律专业,觉得那是在教人欺骗穷人。从此“弃明投暗”,以文学为志业。小说、戏剧、文学评论、电影剧本、报刊专栏,能者无所不能,被视为继大文豪阿尔丰索·雷耶斯之后的又一位文坛多面手。

帕切科最初作为小说家步入文坛,着有《远风及其他故事》(El viento distante y otros relatos,1963)、《你将死在远方》(Morirás lejos, 1967)、《快乐法则》(El principio del placer,1972)、《沙漠中的战斗》(Batallas en el desierto,1981)、《美杜莎之血及其他边缘故事》(La sangre de Medusa y otros cuentos marginales, 1990)。现代社会里人与人之间的疏离、难以排遣的孤独感在其中多有体现。帕切科也是当代拉美最好的文学译者之一,译有贝克特《是如何》、王尔德《自深深处》、赫伯特《来自围城的报告》、爱森斯坦《墨西哥万岁》、本雅明《巴黎,十九世纪的首都》、田纳西·威廉斯《欲望号街车》。他参与编剧的电影有《贞洁堡垒》(1973)、《宗教裁判所》(1974)和《狐步舞》(1976),还曾将智利作家何塞·多诺索的《淫秽的夜鸟》和秘鲁作家巴尔加斯·略萨的《幼崽》改编为电影剧本。帕切科说,在文学期刊的编辑工作和撰稿经历是他真正的大学。作为专栏作家,他十数年如一日的周刊专栏《清单》在身后结集出版,共三卷本两千多页。

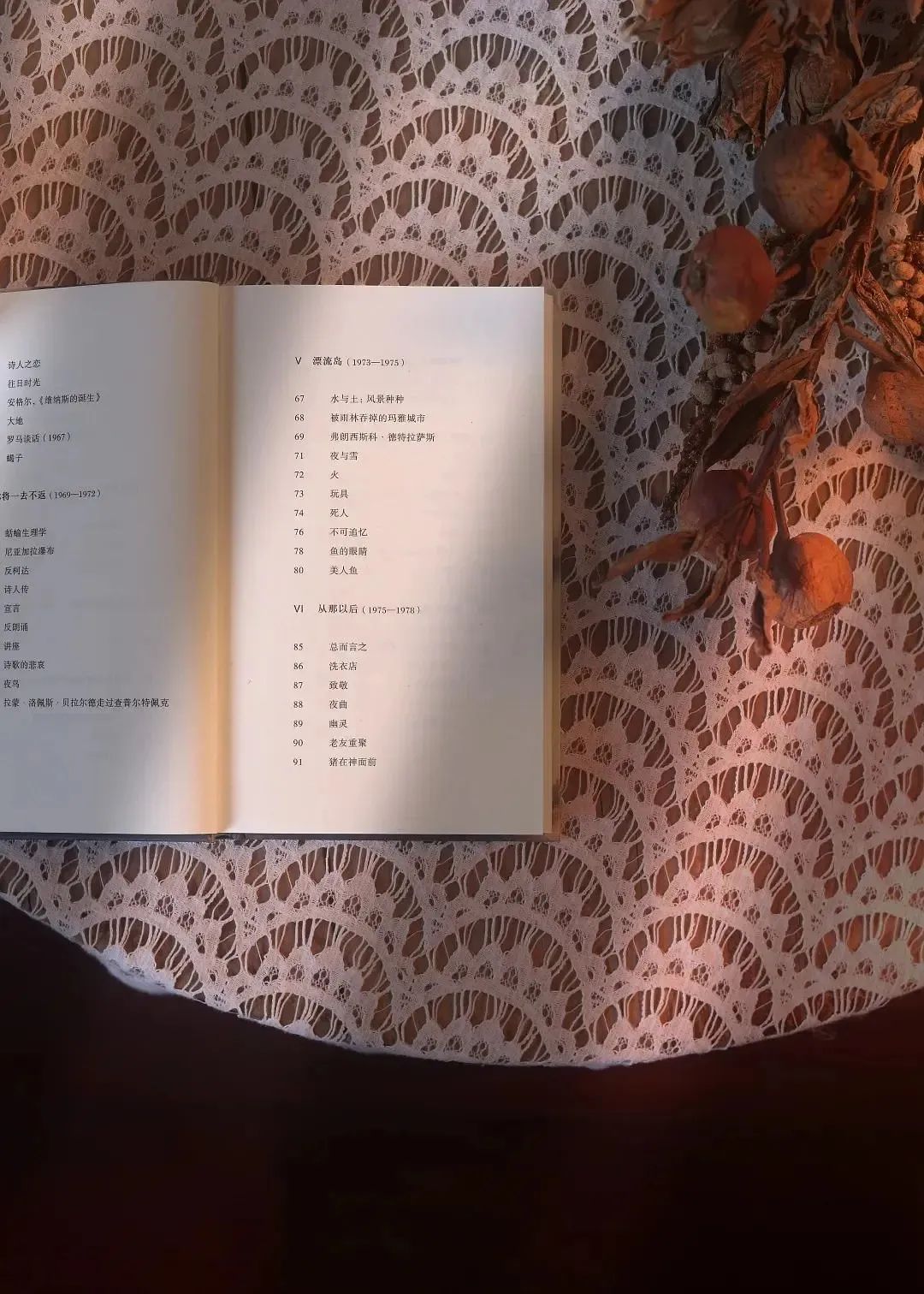

然而何塞·埃米利奥·帕切科首先是一位诗人。诗人或多或少都有时间过敏症,但帕切科“病”得重,“病”得奇。他的诗集就是他的“病历”。评论家一致认为时间是帕切科诗歌中最重要的主题。这一点从诗集的标题中可窥端倪:《不要问我时间如何流逝》(No me preguntes cómo pasa el tiempo, 1969)、《你将一去不返》(Irás y no volverás, 1973)、《从那以后》(Desde entonces,1980)以及《上世纪》(Siglo pasado, 2000)……

他习惯将已出版的诗集收为一册,随着时间不断变厚,但书名不变,永远叫作《迟早》(Tarde o temprano,1980, 2000, 2009)。他在1980年的序言里说:“我知道这本书迟早会消失不见。但在那之前,我迟早要面对自己四十岁之前所写的东西。这其实是我写的第一本书,写了二十年……”

在它迟缓的涎水乐园

宣告:

在这世界上行走

意味着

一路留下

自身的片断。

——《蛞蝓生理学》

全诗刻意凸显的逐行断续效果,仿佛模仿蜿蜒留下的涎痕。我们的人生就像蛞蝓,在时间中“自我消磨”。爱情不过是“没有未来的孤立片刻”,“乐园是无法延长的瞬间”。人们试图停下时间,延续瞬时的努力都会遭到时间的报复,无论是古老的肖像画:“没什么能凝固瞬间:/在肖像中 /死人死得更彻底”;还是现代的照相技术:“照片是可怕的东西。/ 想想在这些四四方方的物体里/ 藏着一个1959年的瞬间。/脸孔还是当年的脸孔,/模样还是往昔的模样……”(《反柯达》)。

时间敏感者必定是哀歌诗人。但敏感于时间流逝的人,也洞悉何为必要的丧失。所以哀歌诗人帕切科写下了《反哀歌》:

我唯一的主题是已经没有的东西。

我像是总在谈论失去。

我刺耳的口头禅是“再也没有”。

然而我喜爱这恒久的变化,

分分秒秒的变幻

因为没有了它,我们称为生命的东西

就会变成石头。

诗人提醒我们不必因“一切都会过去……”而整日忧伤,因为“如果我们能/停止瞬间/ 一切将变得加倍可怕”(《飞逝颂》)。

时间过敏者被时间折磨又被时间吸引。硬币的两面无分正反,时间兼备毁灭之力与再生之能。就像密西西比河,就像大海。

少年帕切科在墨西哥的维拉克鲁斯第一次见到大海。多年之后,他写下一首《永恒海》:“……没有开端/ 初次相见的地方就是她开始的地方/ 从此处处与你相遇。”

时间是永恒海。人类历史是一场海难记录,而诗歌是遇难者的漂流瓶。

时间过敏者与诗人是近义词,有时甚至可成为同义词。诗人相信诗歌也对时间过敏:“每一首诗都会变老。”

诗人的多年好友,作家卡洛斯·蒙希瓦伊斯称帕切科为“重写家”。他不断在修改、重写自己的诗歌。写作对帕切科,是永远讲不完的故事,是西西弗斯的工作。“我不接受最终版本的概念。只要我活着,就会继续修改。”